L’evoluzione dell’Open Source Intelligence (OSINT) rappresenta una delle trasformazioni più significative nel panorama dell’intelligence contemporanea. Tale metamorfosi è guidata da tre fattori fondamentali: la proliferazione dei dati digitali pubblicamente accessibili, l’adozione di tecnologie avanzate per l’analisi delle informazioni e la crescente esigenza di intelligence tempestiva e condivisibile. Le sfide emergenti includono la gestione di un volume di dati in costante espansione, il contrasto alla disinformazione e le implicazioni etiche e legali dell’impiego di fonti aperte. La risposta delle agenzie di intelligence si manifesta nell’adeguamento delle strutture organizzative e delle metodologie operative, sottolineando la necessità di un approccio integrato che coniughi expertise umana e potenzialità tecnologiche per ottimizzare l’efficacia dell’OSINT nel contesto della sicurezza nazionale.

L’importanza strategica dell’OSINT

Nel corso degli ultimi anni, l’Open Source Intelligence ha compiuto una transizione fondamentale, evolvendosi da strumento complementare a risorsa essenziale per le agenzie di intelligence occidentali. Come evidenziato dal IC OSINT Executive Jason Barrett[1], questa disciplina ha il potenziale per arrivare a soddisfare dal 60% al 70% dei requisiti informativi delle agenzie: è dunque ovvio il motivo del forte interesse per le cosiddette ‘fonti aperte’, che vanno configurandosi come priorità strategica per il prossimo futuro.

Questa trasformazione paradigmatica trova fondamento nell’espansione esponenziale delle informazioni accessibili al pubblico, nell’implementazione di tecnologie analitiche all’avanguardia e nella necessità crescente di intelligence rapida e condivisibile. L’OSINT si sta affermando come intelligence “di prima grandezza”, cruciale per orientare e massimizzare l’impiego di risorse più costose e sensibili.

Il valore strategico di questa disciplina risiede nella capacità di fornire un contesto multidimensionale alle sfide dell’intelligence contemporanea. In un ecosistema globale interconnesso e digitalizzato, le informazioni pubblicamente disponibili svelano pattern, tendenze e correlazioni difficilmente individuabili attraverso altri metodi. L’OSINT agevola l’identificazione di segnali deboli relativi a minacce emergenti, il monitoraggio dell’evoluzione delle narrative pubbliche e la comprensione approfondita delle dinamiche socioeconomiche e politiche che plasmano lo scenario globale.

L’analisi delle fonti aperte presenta, inoltre, vantaggi operativi considerevoli rispetto ad altre discipline di intelligence: risulta economicamente più efficiente e comporta minor rischio della raccolta clandestina, permette un’implementazione agile e iterativa, e genera intelligence più facilmente condivisibile con partner e alleati. In un contesto caratterizzato da risorse limitate e necessità crescente di cooperazione internazionale, questi benefici acquisiscono particolare rilevanza strategica.

Sfide e opportunità

L’era digitale ha generato un ambiente informativo senza precedenti, contraddistinto da un volume di dati in crescita esponenziale. Le proiezioni indicano che entro il 2025 saranno disponibili oltre 180 zettabyte di dati, rispetto ai 64,2 zettabyte del 2020, evidenziando l’espansione massiva del panorama informativo accessibile.

Le potenzialità analitiche risultano considerevoli: l’OSINT fornisce elementi conoscitivi cruciali su molteplici domini, dalla comprensione delle dinamiche sociopolitiche al monitoraggio delle minacce emergenti. L’integrazione di tecnologie basate su intelligenza artificiale e machine learning potenzia ulteriormente queste capacità, consentendo l’elaborazione e l’analisi di volumi di dati precedentemente ingestibili.

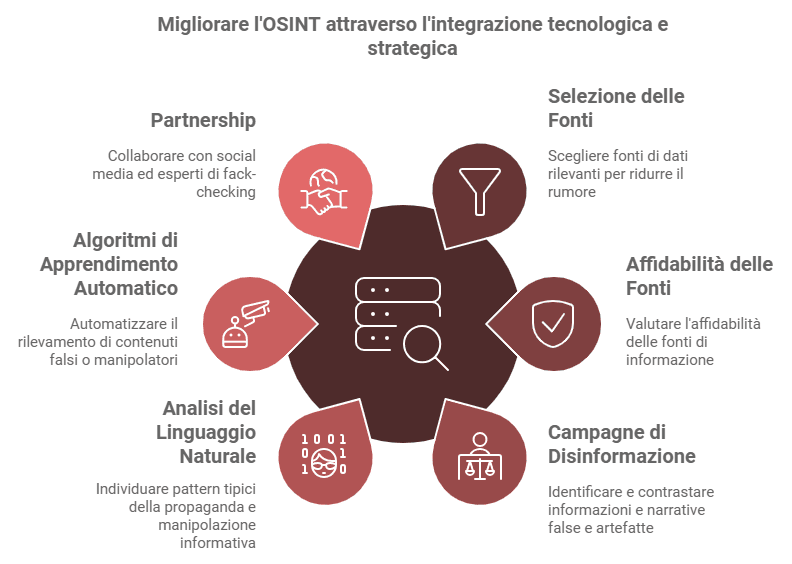

Tuttavia, l’evoluzione dell’Open Source Intelligence presenta anche sfide significative: innanzitutto, l’incremento costante del volume di dati virtualmente disponibili determina la necessità di operare un’attenta selezione delle fonti, minimizzando il “rumore di fondo” di dataset non pertinenti o mal strutturati, e di promuovere un adeguato sviluppo tecnologico capace di gestire l’aumento esponenziale dei dati grezzi.

Un aspetto cruciale riguarda la determinazione dell’attendibilità delle fonti: frequentemente, campagne di influenza e disinformazione, spesso di origine statuale, mirano a inquinare i dati, rendendone l’analisi inefficace o fuorviante rispetto alla realtà fenomenica oggetto di osservazione. La proliferazione delle “fake news”, della propaganda e delle operazioni di disinformazione state-sponsored ha reso più complesso per le agenzie di intelligence e per il pubblico distinguere il vero dal falso. Queste campagne, condotte principalmente attraverso social media e canali online, possono influenzare significativamente la percezione pubblica dei fenomeni, i processi politici e finanche la stabilità interna dei paesi.

Risulta pertanto indispensabile lo sviluppo e l’integrazione nei processi di analisi OSINT di capacità avanzate per l’identificazione e il contrasto della disinformazione, prevedendo l’impiego di tecniche specifiche di analisi del linguaggio naturale per individuare pattern di disinformazione, lo sviluppo di algoritmi di machine learning per il rilevamento automatico di contenuti falsi o fuorvianti, e la creazione di partnership con piattaforme di social media e organizzazioni di fact-checking.

Anche la capacità di dimensionare il monitoraggio e rifinire il processo di analisi in base alla quantità di dati a disposizione rappresenterà una sfida notevole: se, come finora detto, si registra un incremento rapido e costante delle fonti di dati oggi disponibili, si può riscontrare parallelamente anche un opposto fenomeno di scarsità informativa. Come sottolinea Jonah Victor nel suo contributo sul numero di settembre 2024 di Studies in Intelligence[2], in alcune zone geografiche, infatti, sono evidenti i casi di parziale o totale assenza informativa, con determinati paesi – quali ad esempio la Cina – che limitano sistematicamente l’accesso straniero alle fonti di informazione interna, creando quella che gli analisti definiscono una “nebbia informativa” sempre più densa. Tale fenomeno di contenimento informativo si è manifestato anche in Russia, come attestato nel luglio 2024 dal divieto imposto ai militari di utilizzare cellulari personali sulle linee del fronte ucraino, in risposta all’impiego dei metadati per il tracciamento delle operazioni belliche.

Per affrontare tutte queste sfide, le agenzie di intelligence globali stanno elaborando approcci strategici che spaziano dallo sviluppo di framework analitici avanzati agli investimenti in tecnologie di intelligenza artificiale, fino alla costituzione di partnership strategiche con il settore privato e accademico e all’implementazione di modelli organizzativi innovativi per l’ottimizzazione dei processi OSINT.

La Trasformazione Strategica dell’OSINT negli USA

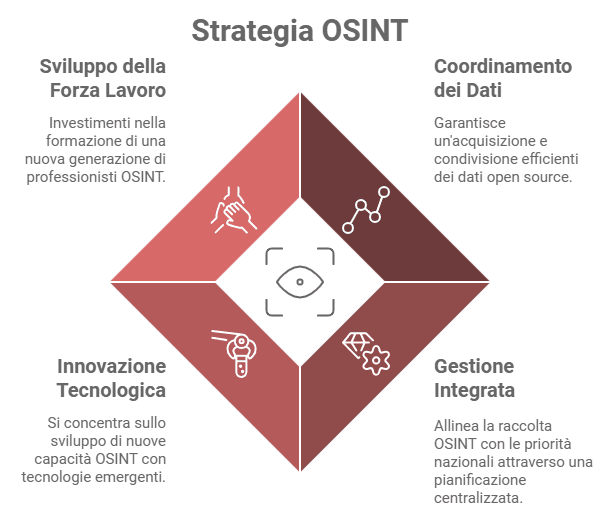

La comunità di intelligence statunitense ha sviluppato negli anni una risposta strutturata alle sfide dell’era digitale, articolando la propria strategia OSINT attraverso diverse direttrici fondamentali interconnesse, comprendenti il coordinamento nell’acquisizione e nella condivisione dei dati open source, una gestione integrata della loro raccolta, un costante impulso all’innovazione per sviluppare nuove capacità analitiche, nonché un particolare focus sullo sviluppo della forza lavoro e delle metodologie di nuova generazione.

In particolare, mediante una gestione centralizzata della pianificazione della raccolta OSINT, le agenzie di intelligence possono assicurare l’allineamento delle attività di monitoraggio con le priorità nazionali, ottimizzando così l’allocazione delle risorse nelle aree di maggiore rilevanza strategica. Nel perseguimento di questo obiettivo, diventa centrale il contributo tecnologico e l’accento posto sugli investimenti sistematici in innovazione tecnica e sviluppo delle capacità analitiche, come testimonia ad esempio la recente progettazione della piattaforma OSIRIS, sistema che, raggiunta una iniziale operatività nel 2023, sta già dimostrando le potenzialità dell’integrazione tra intelligenza artificiale e analisi delle fonti aperte.

Infine, l’attenzione dedicata allo sviluppo del ‘capitale umano’ evidenzia la consapevolezza che, nonostante l’avanzamento tecnologico, il fattore umano rimane imprescindibile. La strategia statunitense contempla investimenti significativi nella formazione di una nuova generazione di professionisti, dotati di competenze tecniche sofisticate e solide capacità analitiche. I risultati preliminari dell’implementazione strategica appaiono promettenti: la standardizzazione dei processi, l’incremento dell’efficienza analitica e il perfezionamento della collaborazione inter-agenzia attestano l’efficacia della strada intrapresa.

Modelli Organizzativi per l’OSINT

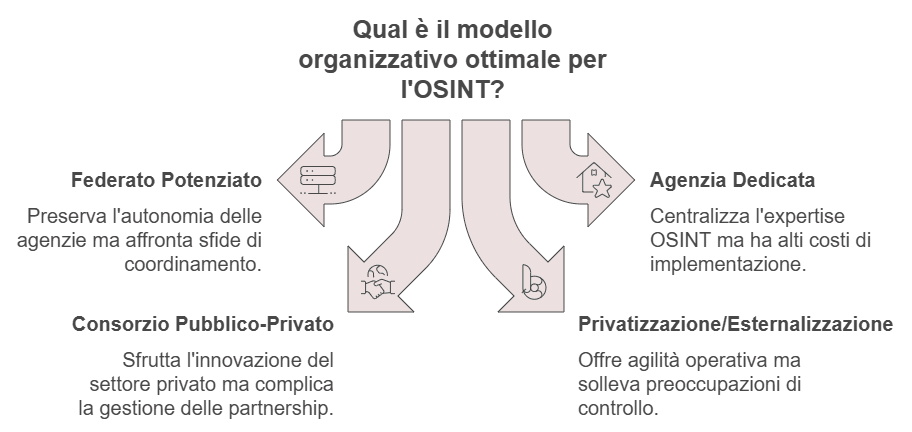

Il dibattito sulla strutturazione ottimale delle capacità OSINT ha condotto all’emersione di diversi modelli organizzativi, ciascuno caratterizzato da peculiari approcci alla gestione e all’implementazione delle risorse di intelligence da fonti aperte. L’approccio federato rafforzato, teorizzato da Emily Harding[3] del CSIS, propone un’evoluzione dell’attuale sistema mediante il potenziamento dei programmi sotto l’egida dell’Open Source Enterprise. Tale paradigma preserva l’autonomia delle singole agenzie, consentendo loro di modulare l’OSINT secondo le proprie esigenze operative e riducendo al minimo l’impatto delle trasformazioni organizzative, sebbene presenti criticità nel coordinamento inter-agenzia e rischi di duplicazione degli sforzi.

In una prospettiva più radicale si colloca la proposta di William Usher[4] per la creazione di una ‘Agenzia Open Source’ dedicata. Questo modello, che trae ispirazione dall’organizzazione della NSA per il SIGINT, mira a centralizzare le competenze in un’unica entità specializzata, garantendo l’allocazione di risorse dedicate e lo sviluppo di autorità specifiche nel dominio. Tuttavia, emergono significative criticità nei costi implementativi e nelle potenziali resistenze delle agenzie preesistenti.

Il modello consortile pubblico-privato, elaborato da Kristin Wood[5], poggia sulla costruzione di alleanze strategiche tra governo, industria e accademia. Tale impostazione agevola l’accesso all’innovazione tecnologica e alle competenze specialistiche del settore privato, assicurando maggiore elasticità operativa, pur dovendo affrontare complessità gestionali nelle partnership e delicate considerazioni di sicurezza.

La privatizzazione e l’outsourcing, sostenuti da Sam Gordy[6], prospettano la delega al settore privato della maggioranza delle attività OSINT. Questo orientamento potrebbe garantire superiore agilità operativa ed efficienze economiche, sollevando tuttavia interrogativi sostanziali sul controllo strategico e sull’integrazione con l’intelligence classificata.

L’individuazione del modello organizzativo più efficace richiede un’analisi sistematica che contempli molteplici aspetti: dalla performance operativa alla sostenibilità economica, dalla flessibilità adattiva alle minacce emergenti fino alla capacità d’integrazione con le strutture vigenti, senza tralasciare il potenziale innovativo e lo sviluppo tecnologico. L’esperienza suggerisce che un approccio ibrido, capace di incorporare elementi dei diversi paradigmi, possa rappresentare la soluzione più efficace, bilanciando sapientemente centralizzazione e flessibilità, innovazione e sicurezza, efficienza economica e controllo strategico.

Tuttavia, qualunque sia il modello organizzativo che si consideri più funzionale, sarà fondamentale investire fortemente nel settore per recuperare una sostanziale arretratezza accumulata rispetto ad altri settori dell’intelligence. Infatti, l’evoluzione degli investimenti OSINT nel periodo 2010-2024 rispecchia il complesso rapporto tra riconoscimento strategico e vincoli operativi. Jason Barrett, ha definito il periodo 2010-2020 come un “decennio perduto” sul fronte degli stanziamenti, caratterizzato dal paradossale declino delle risorse destinate all’OSINT mentre la sua rilevanza strategica cresceva in modo esponenziale.

Tale fase di ‘carenza di stanziamenti’ ha generato ripercussioni considerevoli sulla capacità operativa delle agenzie. L’impellente necessità di acquisire dati commerciali (CAI) si è scontrata con limitazioni di budget, compromettendo l’accesso a fonti informative essenziali. Randy Nixon, alla guida dell’Open Source Enterprise (OSE), e Brad Ahlskog, direttore del DIA’s OSINT Integration Center (OSIC), hanno evidenziato come le agenzie non possano attualmente permettersi tutti i CAI necessari per le loro operazioni, nonostante questi rappresentino un investimento dal rapporto costo-beneficio superiore rispetto ad altre forme di intelligence.

Innovazione Tecnologica e l’esempio della piattaforma OSIRIS

L’avanzamento tecnologico rappresenta il volano principale dell’impulso evolutivo dell’OSINT nel panorama dell’intelligence contemporanea. L’integrazione di tecnologie d’avanguardia sta ridefinendo non solo le capacità operative, ma anche le metodologie analitiche e i processi decisionali.

Il sistema OSIRIS della CIA emerge quale caso paradigmatico di questa evoluzione: conseguita la capacità operativa iniziale nel 2023, rappresenta un progresso qualitativo nell’applicazione dell’intelligenza artificiale all’analisi delle fonti aperte. La sua architettura integra elaborazione del linguaggio naturale e apprendimento automatico in un framework unificato per l’analisi dei dati, integrando le seguenti funzionalità:

- elaborazione di dati non classificati e informazioni disponibili pubblicamente o commercialmente;

- produzione di riassunti annotati dei dati analizzati;

- disponibilità di un chatbot che permette agli analisti di porre domande di approfondimento;

- applicazione dell’IA generativa per sviluppare insight da un’ampia gamma di materiale open source.

Le potenzialità analitiche del sistema si dispiegano su molteplici dimensioni. OSIRIS eccelle nell’analisi multimodale, elaborando simultaneamente testo, immagini e video in ventisette lingue diverse. Questa capacità di integrazione automatica di fonti strutturate e non strutturate ha permesso di abbreviare del 77% i tempi di analisi per dataset complessi, conseguendo un’accuratezza dell’87% nell’identificazione di pattern e correlazioni. La piattaforma processa quotidianamente oltre un milione di documenti, dimostrando una scalabilità senza precedenti.

L’impatto organizzativo si è rivelato parimenti significativo. L’adozione da parte di oltre cinquemila analisti nelle varie agenzie ha stimolato una standardizzazione dei processi di analisi OSINT. Il sistema ha facilitato la collaborazione inter-agenzia attraverso un framework comune, superando le tradizionali barriere operative.

Conclusioni e Prospettive

L’evoluzione dell’OSINT nel contesto dell’intelligence moderna rivela una trasformazione radicale che trascende la mera dimensione tecnologica. L’analisi delle strategie governative, dei modelli organizzativi e delle dinamiche di investimento delinea uno scenario articolato in cui l’OSINT si afferma quale elemento cardine della sicurezza nazionale nel ventunesimo secolo.

La strategia OSINT statunitense, articolata nei suoi quattro pilastri fondamentali e concretizzata nell’implementazione di sistemi avanzati come OSIRIS, costituisce un paradigma di riferimento significativo. La sua enfasi sulla gestione integrata, sull’innovazione tecnologica e sullo sviluppo del capitale umano riflette una comprensione matura delle sfide contemporanee. Nondimeno, l’esperienza americana evidenzia come il successo dell’OSINT necessiti di un impegno costante nell’adattamento organizzativo e nell’allocazione strategica delle risorse.

In prospettiva futura, emergono direttrici strategiche fondamentali per lo sviluppo dell’OSINT: l’integrazione sempre più profonda tra discipline di intelligence diverse, con l’OSINT nel ruolo di catalizzatore per l’analisi multi-fonte; la necessità di elaborare approcci innovativi per operare in ambienti informativi progressivamente più restrittivi; l’importanza crescente della collaborazione internazionale e delle partnership pubblico-private.

Il successo futuro dell’OSINT dipenderà dalla capacità degli stati di adattarsi costantemente a un panorama informativo in rapida evoluzione, richiedendo non solo investimenti consistenti e innovazione continua, ma anche un ripensamento sostanziale delle modalità di organizzazione, gestione e integrazione dell’intelligence open source nel più ampio ecosistema della sicurezza nazionale.

Riferimenti

| ↑1 | Jason Barrett è un funzionario governativo statunitense che attualmente ricopre un ruolo di rilievo nell’ambito dell’intelligence nazionale. Nell’ottobre 2023, Barrett è diventato il primo IC OSINT Executive (Executive per l’Open Source Intelligence della Comunità di Intelligence). In questa posizione, Barrett supervisiona il coordinamento della missione OSINT a livello di comunità di intelligence, sviluppa piani di risorse e investimenti per l’OSINT, e stabilisce politiche e standard per l’IC. |

|---|---|

| ↑2 | Estratti non classificati da Studies in Intelligence vol.68 n.3 (settembre 2024). |

| ↑3 | Emily Harding ricopre attualmente il ruolo di direttrice del Programma di Intelligence, Sicurezza Nazionale e Tecnologia (INT) e vicepresidente del Dipartimento di Difesa e Sicurezza presso il Center for Strategic and International Studies (CSIS). |

| ↑4 | William Usher è un ex funzionario di alto livello della CIA con una carriera di spicco nell’intelligence statunitense. Dal aprile 2023, Usher è Senior Director for Intelligence presso lo Special Competitive Studies Project (SCSP), un’organizzazione no-profit guidata da Eric Schmidt che si concentra sul rafforzamento della competitività americana nell’intelligenza artificiale e altre tecnologie avanzate. |

| ↑5 | Kristin Wood è un’ex funzionaria di alto livello della CIA con una carriera ventennale nell’intelligence statunitense. Wood è riconosciuta per il suo contributo nell’evoluzione dell’analisi dell’intelligence, in particolare nell’integrazione di fonti aperte e tecnologie innovative nel lavoro dell’intelligence statunitense. |

| ↑6 | Sam Gordy è un esperto di sicurezza nazionale e intelligence con una carriera di oltre 35 anni nel settore pubblico e privato. Da gennaio 2023 è Presidente di Janes US, responsabile della crescita dell’azienda nel mercato statunitense. Gordy è noto per la sua vasta esperienza nel lavorare con clienti della Difesa, dell’Intelligence e del governo civile, sia negli Stati Uniti che all’estero, e per la sua competenza in aree chiave come la cybersecurity, l’analisi e i sistemi informativi aziendali. |