L’attacco terroristico condotto da Hamas il 7 ottobre ha risvegliato sicuramente molte delle cancellerie europee che sonnacchiosamente pensavano di concludere l’anno in una relativa tranquillità. La repentina fine del Nagorno Karabakh e il fallimento dell’offensiva dell’Ucraina sembravano gli ultimi violenti sbuffi di un anno già saturo di crisi internazionale. Tutto lasciava presagire una lunga fase di relativa tranquillità prima di un nuovo anno che sarà caratterizzato da 3 elezioni cruciali in Russia, nell’Unione Europea e soprattutto negli Stati Uniti.

La guerra a Gaza

La guerra a Gaza ha certamente rotto questo schema e questa prospettiva costringendo buona parte del mondo a rivedere le proprie agende e i propri obbiettivi a breve termine. L’attacco di Hamas è stato deciso e feroce, la reazione di Israele non è stata da meno e sembra destinata a non terminare. La situazione attuale sul campo non è chiara, sono sempre scarse le notizie militari che provengono da quella piccola lingua di terra. Il disastro umanitario è invece conclamato e ben immaginabile.

Non è ben chiaro in che momento della campagna militare di Israele siamo arrivati e non sono ben chiari nemmeno quali siano i risultati che le Forze di Difesa israeliane intendono ottenere. Ma una delle cose più evidenti è che questa guerra abbia coinvolto direttamente, fin dal primo giorno, anche la dimensione del mondo informativo.

La guerra delle informazioni

È in corso una guerra informativa, un tipo di conflitto che – coinvolgendo la dimensione cibernetica in modo diverso dall’hactivismo – si svolge attraverso la manipolazione delle informazioni e della percezione pubblica per influenzare i sentimenti delle popolazioni, le decisioni politiche e, in alcuni casi, per ottenere vantaggi in conflitti geopolitici. Questa forma di guerra si basa sull’utilizzo di mezzi di comunicazione, piattaforme digitali e altre fonti di informazione per diffondere narrative, manipolare opinioni e creare confusione.

Per raggiungere questo fine si usa una moltitudine di tecniche che vengono anche combinate tra loro per massimizzare i risultati. Le metodologie più note sono quelle tipiche delle campagne di propaganda. Tra queste c’è la disinformazione, cioè la diffusione intenzionale di informazioni false con l’obiettivo di ingannare o manipolare l’opinione pubblica. Questo può avvenire attraverso la creazione di notizie false, la manipolazione di immagini o video, o la diffusione di contenuti fuorvianti. In questa nuova particolare forma hanno assunto una rilevanza significativa la manipolazione delle piattaforme di social media per diffondere messaggi specifici, creare falsi trend, amplificare determinate opinioni o influenzare discussioni. Altre tecniche della guerra informativa sono la censura o il controllo e la limitazione dell’accesso alle informazioni, soprattutto di contenuti online, per influenzare l’opinione pubblica interna o estera. Ma esiste anche un ambito sottovalutato che è quello della guerra economica, dove la diffusione di informazioni può influenzare i mercati finanziari e minacciare la stabilità economica di un paese.

Che sia in corso una guerra informativa è emerso in modo più che evidente dopo il repentino attacco di Hamas e l’esplosione della guerra a Gaza. Quasi immediatamente siamo stati inondati dai video delle violenze di Hamas che ha diffuso i propri contenuti sfruttando i meccanismi di viralità che già permettono la promozione di contenuti web macabri e violenti, il c.d. fenomeno del gore. Non solo, i social media si sono riempiti di contenuti falsi come video che mostravano esplosioni e distruzioni spacciate per conseguenze di attacchi missilistici di Hamas, ma in realtà erano immagini prese dalla guerra civile siriana. Ancora, nelle prime ore è circolata la falsa notizie secondo cui l’ambasciata degli Stati Uniti a Beirut era stata evacuata e che Benjamin Netanyahu era stato ricoverato in ospedale subito dopo l’attacco, quest’ultima notizia diffusa da un account falso che simulava il giornale “The Jerusalem Post” il cui sito si trovava nello stesso momento sotto attacco informatico. Anche gli account ufficiali utilizzati dalle istituzioni israeliane vengono utilizzati in questo senso e con una certa disinvoltura non proprio in linea con le aspettative di uno strumento di comunicazione istituzionale ufficiale. Israele sta impegnando molto in questo tipo di guerra. Per avere un’idea il 30 ottobre il solo Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato a Reuters di aver speso circa 1,5 milioni in pubblicità online. Sono state predisposte campagne pubblicitarie attraverso Amazon, Taboola, Outbrain, Google e X (precedentemente noto come Twitter) per diffondere annunci con immagini scioccanti dei massacri di Hamas, che in taluni casi sono finiti su passatempi digitali per famiglie come il gioco di costruzione di blocchi “Stack”, il gioco di puzzle “Balls’n Ropes”, “Solitaire: Card Game 2023”, “Alice’s Mergeland” e “Surfer della metropolitana.”

Nell’ambiente digitale, un’altra tecnica di guerra informativa è la diffamazione di individui, organizzazioni o paesi attraverso la divulgazione di informazioni dannose o compromettenti con l’obiettivo di danneggiare la loro reputazione. Uno degli esempi più evidenti avvenuto in Italia è quello di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e coinvolta nel tritacarne delle critiche organizzate dal perverso sistema mediatico italiano. Forte oppositrice dell’occupazione israeliana della Palestina, la giurista è stata accusata di parzialità per dei presunti legami economici che il marito avrebbe avuto con le autorità palestinesi. L’accusa è stata ripresa da alcuni media tradizionali italiani sulla base di un rapporto di UN Watch, Organizzazione non governativa legata alle principali conferenze e organizzazioni ebraiche del mondo.

Il grande malato del mondo social

In questa circostanza il web e i social media sono divenuti parte di una dimensione del conflitto. Inoltre, sempre più spesso i social media influenzano l’informazione tradizionale con contenuti che nati nel web trasmigrano sulla televisione e sulla carta stampata, talvolta senza alcun filtro. La prima vittima di questa guerra è inevitabilmente la verità, la quale viene confusa, resa incerta e coperta sotto strati di notizie, immagini, video e audio differenti e spesso contrastanti. Questi includono resoconti divergenti riguardo alle centinaia di bambini decapitati, l’ospedale bombardato da un aereo israeliano e poi colpito da un missile di Hamas o della Jihad islamica, i tunnel sotto gli ospedali che prima vengono menzionati e poi negati, e l’elenco dei rapiti che si trasforma nell’elenco dei turni degli infermieri, e così via.

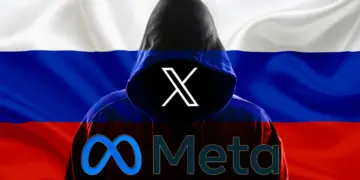

Per le caratteristiche tecniche e il tipo di utilizzo, X è la piattaforma ideale per gli strumenti della guerra informativa. Il social di Musk, infatti, è l’unico che consente la veicolazione istantanea del messaggio ed è frequentato più di altri da opinion leader e élite mondiali. Inoltre, da quando Musk ha acquisito la società, sono stati dismessi molti dei dispositivi di controllo e moderazione dei contenuti che erano stati costruiti negli anni. Il licenziamento di molti dei dipendenti del fu-Twitter, in particolare dei membri delle squadre di moderazione elettorale, ha fatto perdere le capacità e le esperienze maturate negli anni.

Nel dicembre del 2022 Musk ha sciolto il Consiglio di fiducia e sicurezza di Twitter, un gruppo di accademici, leader civili e attivisti, il cui compito era elaborare metodologie e strategie per combattere i contenuti dannosi alla piattaforma e i contenuti d’odio. A questo si aggiunge il fatto che le modifiche che sono state applicate al social da Musk hanno favorito le attività di disinformazione.

Dal 4 ottobre, su X, sono stati apportati dei cambiamenti riguardo ai collegamenti con link esterni. In particolare, ora questi link non vengono più presentati con una descrizione contestuale, ma si limitano a comparire come immagini primarie. Questa modifica può avere l’effetto di favorire i contenuti che utilizzano immagini vaghe, inducendo gli utenti in errore sulla natura del collegamento esterno.

In aggiunta, è stato introdotto un servizio a pagamento che permette agli utenti di dare priorità ai propri contenuti, garantendo loro maggiore visibilità nei feed degli altri utenti. Questo meccanismo può comportare che i numerosi post promossi da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento seppelliscano i post provenienti da fonti primarie e più autorevoli.

In sostanza, questi cambiamenti sollevano preoccupazioni riguardo alla chiarezza nell’esposizione dei link esterni e alla possibilità di distorsioni nell’accesso alle informazioni, con i contenuti a pagamento che potrebbero predominare su quelli di fonti più autorevoli.

Elon Musk stesso non sembra dimostrare grande interesse verso l’affidabilità delle notizie, tanto che ha promosso con un post @WarMonitors e @sentdefender definite “ottime fonti per seguire le notizie sul conflitto”. Ambedue gli account sono da tempo noti alle cronache per rilanciare contenuti non verificati e notizie false.

La domanda sorge spontanea: ma se il proprietario del social media crede alla disinformazione, come potrà mai contrastare il fenomeno? La risposta andrebbe trovata, soprattutto in vista delle elezioni americane.